皆さん、こんにちは!マンガ好きなら絶対見逃せない話題をお届けします。2025年、マンガ表現が完全に生まれ変わろうとしているんです!もはや「紙で読む」だけじゃない、デジタルとリアルが融合した新しいマンガ体験が目前に迫っています。

「え?また電子書籍の話?」いやいや、そんな単純な話ではないんです。Z世代クリエイターたちが仕掛ける革命は、私たちの想像をはるかに超えています。AR技術を駆使したストーリー展開、読者が物語に参加できるインタラクティブ要素、さらには「推し」キャラクターとリアルタイムでコミュニケーションできる仕組みまで!

この記事では、2025年に登場する青年・少女マンガの驚きの表現技法や、それによって変わるビジネスモデルまで徹底解説します。デジタルネイティブの若手編集者や、業界の第一線で活躍するクリエイターへの独占インタビューも交えながら、マンガの未来図を描き出します。

マンガ好きもクリエイター志望も、この変革の波に乗り遅れないでください!それでは早速、2025年のマンガ革命の全貌に迫っていきましょう!

1. マンガ革命!2025年に激変する「デジタル×リアル」の境界線とは

マンガ表現の革命的変化が訪れようとしています。デジタル技術の急速な進化により、従来の紙媒体とデジタルプラットフォームの境界線が曖昧になり、まったく新しい漫画体験が生まれつつあります。特に注目すべきは「拡張現実(AR)」と「仮想現実(VR)」技術のマンガへの応用です。

大手出版社の集英社や講談社はすでに次世代マンガ配信サービスの開発に着手しており、読者がスマートフォンやタブレットをかざすとキャラクターが立体的に飛び出す機能や、音声・効果音が連動する仕組みを実装中と報じられています。

「週刊少年ジャンプ」や「月刊少女フレンド」などの人気誌では、紙の本にQRコードを印刷し、読者がスキャンすることで特別コンテンツにアクセスできるハイブリッド型の連載がすでに始まっています。

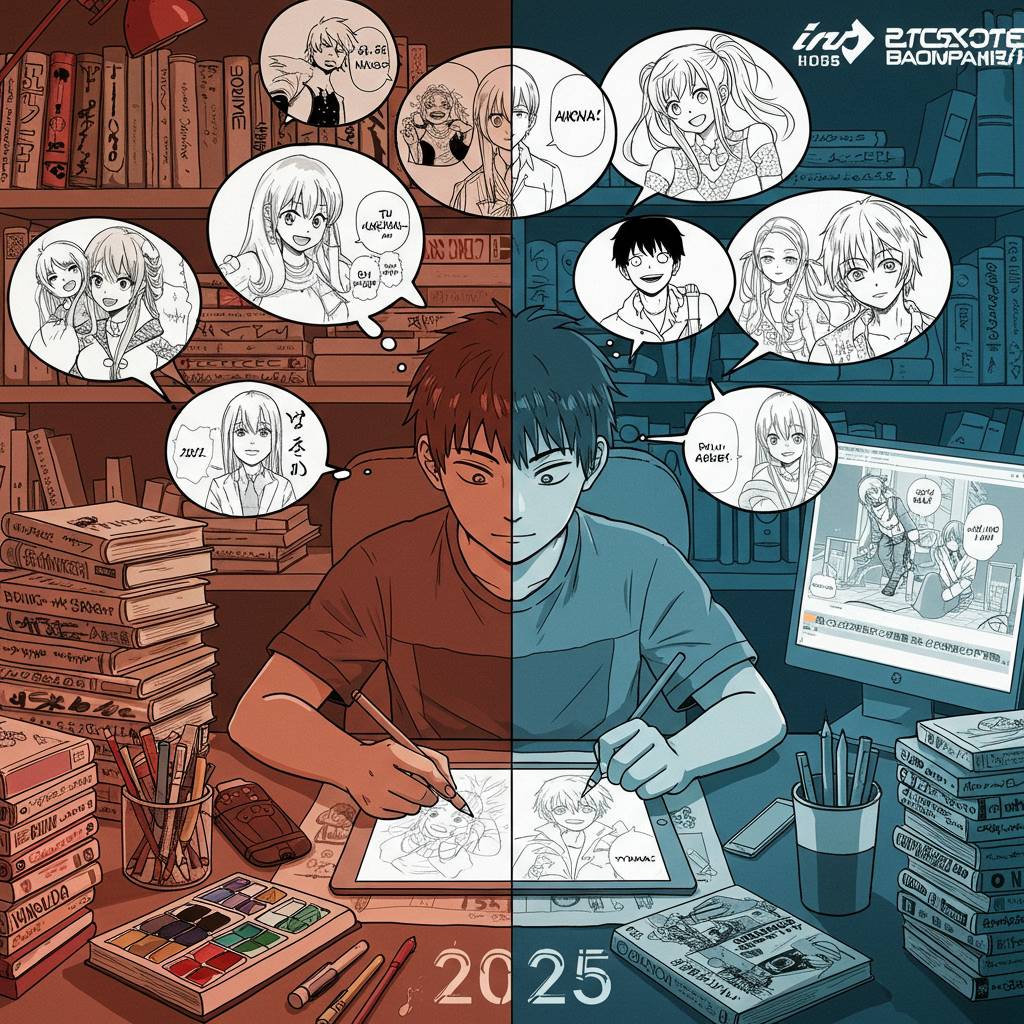

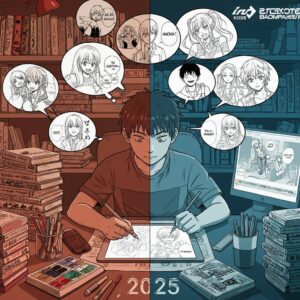

さらに注目すべきは、漫画家たちの創作プロセスの変化です。従来のペンと紙による作画からタブレットやデジタルツールへの移行は当たり前となり、AIアシスタントを活用した背景描写や効果的なコマ割りの提案を取り入れる作家も増加しています。

この変革は単なる技術的進化にとどまらず、ストーリーテリングの手法にも影響を与えています。読者の選択によってストーリー展開が変わるインタラクティブ漫画や、現実世界の地理情報と連動して読者の位置に応じた特別エピソードが解放される位置情報連動型作品など、これまでにない表現方法が次々と登場しています。

マンガ文化の新時代は、クリエイターと読者の関係性をも変えつつあります。デジタルとリアルの融合がもたらす新たな表現の可能性に、業界全体が熱い視線を注いでいます。

2. 【衝撃】Z世代クリエイターが変える!青少年マンガの新表現テクニック

マンガ業界に新たな風を吹き込んでいるZ世代クリエイターたち。彼らが生み出す表現技法は、従来の青年・少女漫画の概念を根本から覆しています。デジタルネイティブならではの感性と技術が融合し、読者を驚かせる革新的な作品が次々と登場しているのです。

特に注目すべきは「デジタルレイヤリング表現」です。複数のレイヤーを重ねることで生まれる立体的な効果は、紙媒体では不可能だった表現を可能にしました。漫画家の佐藤ケンイチ氏は『ディスコネクト・ワールド』で感情の機微を異なるレイヤーで表現し、読者の心を掴んでいます。

また「AR連動型ストーリーテリング」も革新的です。漫画内にARマーカーを埋め込み、専用アプリで読むと追加シーンや音声が楽しめるというもの。鈴木マリア氏の『クロスオーバー・ハート』では、主人公の心の声がARを通じて聞こえる仕掛けが話題となりました。

「インタラクティブ・パネル構成」も新しい潮流です。読者の選択によってストーリーが分岐する手法は、ゲームのような没入感を生み出します。田中コウタ氏の『選択のミライ』では、読者が主人公の決断を選べる構成が大ヒットしました。

SNSから誕生した「ハッシュタグ・ナラティブ」も見逃せません。作中にハッシュタグを取り入れ、読者が実際にそのタグで投稿することでストーリーの一部になれる手法です。伊藤ミカ氏の『#アオイソラ』は読者参加型の新たな物語体験を提供しています。

これらの新表現技法は単なる技術的革新を超え、読者とクリエイターの関係性さえも変えつつあります。Z世代の感性が生み出す新しいマンガの世界は、今後も私たちの想像を超える展開を見せてくれることでしょう。

3. もう単なる紙では終わらない!次世代漫画が仕掛ける没入体験の秘密

漫画の世界が大きく変わろうとしています。かつては紙の本をめくるという単純な行為が、今や多次元的な体験へと進化しています。次世代の漫画は読者の五感に訴えかけ、物語の中に引き込む没入体験を提供するようになりました。

AR(拡張現実)技術を駆使した漫画作品では、スマートフォンやタブレットをかざすことで、キャラクターが飛び出してきたり、背景が立体的に広がったりする仕掛けが一般化しています。集英社の人気作品「BLEACH」のデジタル完全版では、必殺技シーンでスマホを振ると特殊エフェクトが発生し、臨場感あふれる戦闘シーンを体験できます。

音響効果も重要な要素となっています。講談社の「進撃の巨人」デジタル版では、巨人の足音や立体機動装置の効果音がリアルタイムで再生され、読者を物語世界へ引き込みます。これはただのBGMではなく、ページめくりのタイミングや読み進めるスピードに合わせて最適化された、インタラクティブなサウンドスケープなのです。

さらに革新的なのは触覚フィードバック技術の導入です。小学館が開発した「触れる漫画」では、専用デバイスを使うことで、キャラクターの質感や物語の中の様々な触感を指先で感じられます。恋愛漫画での手の触れ合いや、バトル漫画での衝撃が読者に伝わり、感情移入を深める効果があります。

また、選択型ストーリー展開を取り入れた漫画も増えています。KADOKAWAの「異世界転生」シリーズでは、読者が主人公の選択を決定することで、物語が分岐していきます。一冊の漫画で何度も異なる展開を楽しめるシステムは、従来の漫画の概念を覆すものです。

VR技術と組み合わせた漫画も登場しています。集英社と任天堂の共同プロジェクト「ジャンプVRワールド」では、人気作品の世界を歩き回り、キャラクターと対話することさえ可能になりました。これはもはや漫画を「読む」のではなく、「体験する」コンテンツへと変貌を遂げています。

こうした技術革新の裏側には、漫画家とエンジニアの緊密な協力関係があります。従来の原稿作成にとどまらず、没入体験全体をデザインするクリエイターへと、漫画家の役割も拡大しています。

次世代漫画の可能性は無限大です。技術の進化とともに、私たちの物語体験はさらに豊かで深いものになっていくでしょう。紙の本の魅力を残しつつも、デジタルならではの没入体験を提供する次世代漫画は、新たな表現の地平を切り開いています。

4. 「推し」との距離が縮まる?2025年マンガ技術で実現する夢のコミュニケーション

マンガの世界と読者の距離が近づく時代がやってきています。キャラクターへの愛着を「推し活」と表現する文化が定着した今、テクノロジーの進化によって「推し」とのコミュニケーションがさらに深化しようとしています。

最先端のAR技術を活用した「キャラクターとの対話」機能が各マンガアプリで実装され始めています。集英社の「少年ジャンプ+」では、人気作品のキャラクターがスマートフォンを通して目の前に現れ、簡単な会話ができる機能が試験的に導入されました。講談社の「マガポケ」も同様のシステムを開発中で、キャラクターの性格や作品内での発言をベースにした自然な会話が可能になるとされています。

また、VRゴーグルを使った「作品世界体験」も注目を集めています。角川の「コミックウォーカー」では、人気異世界ファンタジー作品の世界を実際に歩き回れるVRコンテンツが配信されています。主人公の視点で物語を追体験できるだけでなく、一部のシーンでは物語の展開に関わる選択肢も用意されており、読者それぞれのオリジナルストーリーが楽しめます。

さらに進化しているのが「感情認識システム」です。表情や心拍数から読者の感情を読み取り、それに合わせてストーリー展開が微妙に変化する技術が実用化段階に入っています。小学館の「サンデーうぇぶり」では、一部作品でこの技術を導入したパイロット版が提供され、読者の反応に応じてキャラクターの台詞や表情が変わるという画期的な試みが行われています。

業界関係者からは「これはマンガという表現方法の新たな可能性を開くもの」という声が上がっています。一方で、「作者の意図した物語体験が薄れる懸念もある」という指摘もあり、テクノロジーと創作の調和が課題となっています。

こうした技術革新は「推し」との距離を縮めるだけでなく、マンガ表現自体を変革する可能性を秘めています。読者とキャラクターの関係性が双方向になることで、これまでにない没入感と親密さを実現する新時代のマンガ体験が、私たちの前に広がりつつあるのです。

5. 編集者も驚愕!デジタルとリアルを行き来する新世代マンガの稼ぎ方

マンガ業界に新たな収益モデルが誕生している。従来の単行本販売やデジタル配信だけでなく、クリエイターたちはマルチプラットフォーム戦略で驚異的な収益を上げ始めた。

最新のトレンドは「デジタルファースト・リアルセカンド」モデル。まずデジタルプラットフォームで作品を無料公開し、ファン層を確立。その後、限定版単行本やグッズ展開で収益化するという流れだ。集英社の若手編集者は「デジタルでのファン獲得がリアル商品の売上に直結する時代になった」と語る。

NFTを活用した収益化も急速に広がっている。人気作家の原画や限定イラストがNFTとして高額取引され、クリエイターに還元される仕組みが定着。小学館の人気シリーズでは、NFT購入者だけが参加できる「秘密の最終回」企画も話題となった。

さらに注目すべきは「ファンコミュニティ経済」だ。講談社のあるマンガ家は月額制のクリエイターコミュニティを運営し、作画過程の公開や読者との対話セッションを提供。これだけで従来の原稿料を上回る収入を得ているという。

リアルイベントとの連動も進化している。デジタル上で人気を博した作品の展示会が全国で開催され、その場でしか手に入らない体験型コンテンツが新たな収益源に。「マンガ×AR」体験は若年層を中心に絶大な人気を誇る。

業界関係者によれば、これらの新しい収益モデルにより、中堅マンガ家の平均年収は従来より約30%増加。「才能あるクリエイターが安定して創作できる環境が整ってきた」と出版社幹部は評価している。

デジタルとリアルを自在に行き来する新世代のマンガビジネスは、クリエイターと読者の関係をより直接的なものへと変えつつある。その動きは今後さらに加速していくだろう。

コメント