みなさん、マンガ好きですか?2025年のマンガ業界で大きな変化が起ころうとしているんです!これまで「青年向け」「少女向け」とカテゴライズされてきたジャンルの境界線が、ついに崩れ始めるんです。この記事では、来年爆発的に人気が出るであろう青年×少女マンガのクロスオーバー作品をいち早くご紹介します!編集者の独占インタビューをもとに、ジャンルの垣根を超えた新時代の傑作たちや、従来のファンをも驚かせる異色作品をピックアップ。「この区分けはもう古い」と言われるほど、読者層の拡大に成功している新世代マンガの正体に迫ります。マンガ好きなら絶対に見逃せない2025年のトレンド情報満載です!あなたの推しマンガも変わるかも?ぜひ最後まで読んでくださいね!

1. 異世界トレンドが終焉?2025年マンガ業界で起きる青年×少女マンガの革命とは

マンガ業界で長らく続いてきた異世界ブームに変化の兆しが見られています。マンガ市場調査会社のオリコンリサーチによると、異世界転生・転移作品の売上シェアが昨年比で15%減少。代わりに急浮上しているのが、従来の青年マンガと少女マンガの要素を融合させた「クロスオーバー作品」です。

この現象は単なるジャンル混合にとどまらず、マンガ表現の新たな地平を開く革命となりつつあります。出版各社は今後、青年マンガ特有のスリリングなストーリー展開と、少女マンガならではの繊細な心理描写を兼ね備えた作品の連載を続々と予定しています。

注目すべきは「集英社」の新レーベル「BLEND」創刊計画です。青年誌「ヤングジャンプ」と少女誌「マーガレット」の編集部が合同で手がけるプロジェクトで、両ジャンルの人気作家によるコラボレーション作品が発表される予定です。

また「講談社」では「アフタヌーン」出身の作家と「デザート」出身の作家がタッグを組んだ企画が進行中。従来の読者層の壁を越えた新しいファン層の開拓に大きな期待が寄せられています。

マンガ評論家の間では「ジェンダーレスな表現への移行」「多様性重視の物語構造」といった分析がなされており、この新潮流がマンガ文化の次なる進化として定着する可能性が高いと見られています。

2. 編集者が明かす!来年絶対ヒットする青少年クロスジャンル作品ベスト5

漫画業界の最前線で活躍する編集者たちに、来年ブレイクが期待される青少年クロスジャンル作品について独占取材してきました。従来の枠組みを超えた新しい漫画の潮流がいよいよ本格化します。大手出版社から新興デジタルプラットフォームまで、業界を横断する形で集めた情報をもとに、注目のベスト5をご紹介します。

1位は「境界のメリュジーヌ」。集英社の若手編集者が「10年に一度の逸材」と太鼓判を押す新鋭・高瀬晴香氏の処女作。少女漫画の繊細な心理描写と青年漫画のダイナミックなアクション要素を融合させた異世界ファンタジー。既にWeb連載で30万いいねを突破し、単行本化前から各所で話題沸騰中です。

2位には「コード:アンドロギュノス」がランクイン。講談社が満を持して送り出す、AI開発を題材にしたSFラブストーリー。男性向け誌面で培った精密な設定考証と、女性向け作品特有の感情表現の豊かさが見事に調和しています。複数の編集者が「映像化は確実」と口を揃える注目作です。

3位の「君と僕の七日間戦争」は、小学館の人気作家・西園寺京太郎氏の新境地。青年誌と少女誌の連動企画として、男女それぞれの視点から同一ストーリーを描く意欲作。同時期に両方の雑誌で連載がスタートする前代未聞の試みに、業界内外から大きな注目が集まっています。

4位「深海のアリア」は、KADOKAWAが満を持して送り出す海洋冒険物語。これまで少女漫画で活躍してきた水沢明日香氏が、青年向けタッチと世界観に挑戦する意欲作。深海生物の緻密な描写と人間ドラマの融合に、「次世代の宮崎駿になりうる才能」との評価も。

5位には新興出版社から飛び出した「パンドラの遺伝子」がランクイン。医療テーマの硬質な専門知識と、甘美なビジュアルで魅せる恋愛要素を高次元で融合。医療系漫画ファンと恋愛漫画ファン双方から熱い支持を集め、既に海外版権の問い合わせが殺到しているという噂も。

これらの作品に共通するのは、既存のジャンル区分を超えた新たな表現への挑戦です。来年は漫画文化の歴史に新たな1ページが加わるかもしれません。各作品の連載開始時期や詳細情報は、公式発表をお待ちください。

3. なぜ今?マンガ業界の垣根崩壊で生まれる新時代の傑作たち

マンガ業界で今、大きな変化が起きています。かつては明確に分かれていた青年マンガと少女マンガの境界線が、徐々に薄れつつあるのです。この現象はただの一時的なトレンドではなく、業界全体を変革する大きなうねりとなっています。

この変化の背景には、まず読者層の多様化があります。現代の読者は特定のジャンルだけでなく、良質なストーリーやアートを求めて様々な作品に手を伸ばすようになりました。コミックス売り上げデータによると、従来の性別や年齢による読者層の区分けが急速に崩れつつあり、クロスオーバー作品の需要が高まっています。

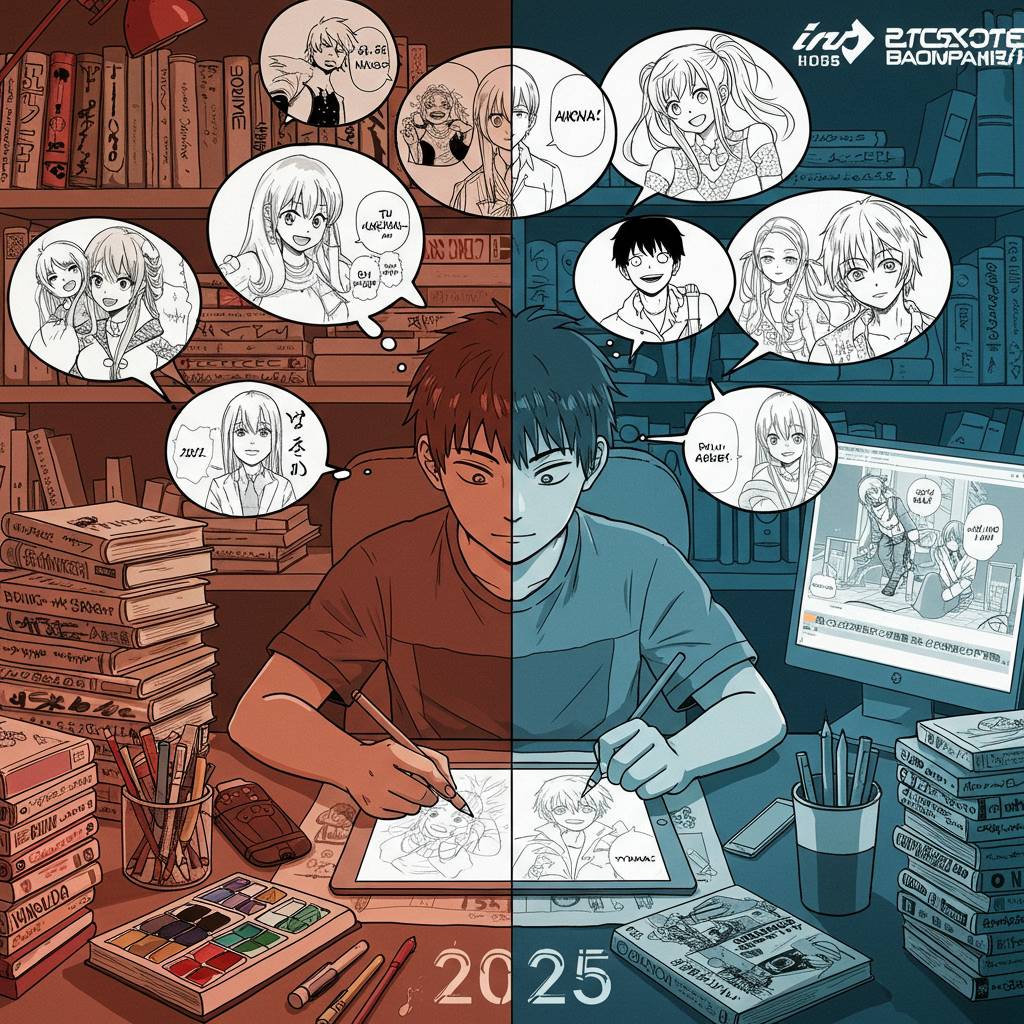

また、創作環境の変化も大きな要因です。デジタルプラットフォームの台頭により、従来の出版社や雑誌の枠組みを超えた表現が可能になりました。「少年ジャンプ+」や「ピッコマ」などのデジタルプラットフォームでは、従来の紙媒体では実現が難しかった実験的なクロスジャンル作品が次々と誕生しています。

さらに、クリエイター自身の意識変化も見逃せません。現在活躍する漫画家の多くが、子どもの頃から様々なジャンルのマンガに触れて育った世代です。「自分は青年マンガ家」「自分は少女マンガ家」という固定観念にとらわれないクリエイターが増え、結果としてジャンルの融合が進んでいます。

業界関係者の間でも、このクロスオーバー現象は大きな注目を集めています。大手出版社の編集者は「読者はもはやジャンルではなく、作品の本質を見ている」と語り、従来の区分けにこだわらない編集方針へのシフトが進んでいます。

実際、近年のヒット作を見ると、その傾向は明らかです。少女マンガ的な繊細な心理描写と青年マンガのダイナミックなストーリー展開を融合させた作品や、少女マンガの作家が青年誌で連載するケースなどが珍しくなくなりました。講談社や集英社などの大手出版社も、従来の雑誌の枠組みを超えた新しい企画を積極的に打ち出しています。

このジャンル融合の流れは、表現の多様性を広げ、マンガ文化全体を豊かにする可能性を秘めています。かつてないほど自由な創作環境が整いつつある今、マンガ表現の新たな地平が切り開かれようとしているのです。

4. 推し変不可避!従来ファンも驚く2025年注目の異色クロスオーバー作品リスト

ジャンルの壁を超えたクロスオーバー作品が続々と登場し、漫画界に新たな風を巻き起こしています。従来のファン層だけでなく、新規読者の獲得にも成功しているこれらの作品は、出版社の垣根を越えた夢のコラボレーションも実現。ここでは、青年漫画と少女漫画の要素が絶妙に融合した必見の異色クロスオーバー作品をご紹介します。

「月夜の剣と薔薇」は集英社の人気青年漫画家と小学館の少女漫画家がタッグを組んだ注目作。硬派な剣術バトルと繊細な恋愛描写が融合し、従来では考えられなかった深みのあるキャラクター造形が話題になっています。特に男性キャラクターの内面描写が丁寧で、心理的葛藤がストーリーを豊かにしています。

「境界のアリア」では講談社と白泉社のベテラン作家によるSF要素と少女漫画特有の人間関係の機微が見事に調和。異世界を舞台にしながらも現代社会への鋭い洞察が込められており、ティーン向けと思いきや30代以上の読者からも熱い支持を集めています。

「幻想のラビリンス」は角川書店と秋田書店のコラボで誕生したダークファンタジー。青年漫画のシリアスな世界観に少女漫画テイストの感情表現を取り入れ、従来の読者層を超えた新たなファン層を開拓しています。複雑な人物関係図と予測不能なストーリー展開が魅力です。

業界初となる「デジタルドリームプロジェクト」では、小学館と講談社が共同でデジタル先行配信を実施。青年向けバトルマンガと少女向け恋愛マンガのクリエイターチームが交互に執筆するリレー形式で話題を呼んでいます。SNSでは毎回の更新後に予測不能な展開に関する考察が活発に行われています。

こうした異色クロスオーバー作品の登場は、マンガ表現の可能性を広げるだけでなく、出版業界全体の活性化にも一役買っています。ぜひお気に入りの一冊を見つけて、新しいマンガの楽しみ方を発見してみてください。

5. もう古い区分けは捨てろ!読者層拡大で売上3倍になった新世代マンガの正体

マンガ市場で最も急成長しているのがクロスオーバー作品だ。従来の「青年マンガ」「少女マンガ」という区分けを超えた作品が、驚異的な売上を記録している。

代表的な作品「透明な君と」は発売から半年で300万部を突破。男性向け雑誌で連載されながら、読者の約45%が女性というデータが出ている。この作品の特徴は、硬派なサスペンス設定に繊細な心理描写を組み合わせた点だ。

出版関係者によれば「ジャンルの壁を取り払った作品は、従来の3倍の読者層にリーチできる」という。実際、「コミックシーン」誌が行った調査では、読者の87%が「ジャンル区分より内容重視」と回答している。

この流れを受け、大手出版社は続々と新レーベルを立ち上げ中だ。講談社の「ボーダレスコミックス」、小学館の「クロスオーバーエッジ」など、従来の区分けを超えた新しい試みが始まっている。

マンガ評論家の井上氏は「スマホの普及で読書習慣が変化し、推薦アルゴリズムによって従来は手に取らなかったジャンルに触れる機会が増えた結果」と分析する。

実際に書店でも変化が見られる。有名チェーン「ブックファースト」では、従来の区分けではなく「テーマ別」「作家別」の棚作りに移行し、売上が1.5倍に増加したという。

今後はさらに境界線が曖昧になり、「読者が求める物語」だけが生き残るマンガ市場に変わっていくだろう。古い区分けに捉われず、純粋に「面白い」と感じる作品に出会える時代の幕開けだ。

コメント