みなさん、漫画好きですか?私は最近、紙の漫画雑誌を買うよりもスマホでウェブ漫画をチェックする時間のほうが圧倒的に増えています。そして気づいたんです。もはや最先端の面白い作品は、雑誌連載よりもウェブから生まれることが多くなっているって!

2025年はさらにこの流れが加速する予感。従来の出版社を通さず、直接読者とつながる才能あふれるクリエイターたちが次々と登場しています。彼らの斬新な表現方法や、紙面では実現できなかった演出、そして従来のマンガ業界では描けなかったようなテーマ性は、まさに新時代の到来を告げています。

この記事では、来年爆発的にヒットする可能性を秘めたウェブ発の青年・少女漫画を厳選してご紹介します。SNSで話題沸騰中の作品から、まだ知る人ぞ知る隠れた名作まで、あなたの「推し作品」が必ず見つかるはず!デジタルネイティブが生み出す新感覚の物語世界に、今すぐ飛び込んでみませんか?

1. 【衝撃】2025年爆発的ヒット確実!ウェブ発マンガ5選があなたの心を奪う

ウェブ漫画の台頭は止まるところを知りません。紙の漫画雑誌が苦戦する中、デジタルプラットフォームから生まれる作品が次々とヒットしています。特に注目すべきは、無名から一気にブレイクするクリエイターの存在。今回は現在急速に人気を集めており、これから爆発的なヒットが期待されるウェブ発の漫画作品を5つ厳選してご紹介します。

まず筆頭は「境界のマリア」。ピクシブで連載されているこの作品は、異世界と現代を行き来する少女の葛藤を描いた物語です。緻密な世界観と感情表現の豊かさから、すでにSNSでは熱狂的なファンを獲得。コミックス化も決定し、アニメ化も時間の問題と言われています。

次に「コードブレイカー」。MANGABOXで連載中のサイバーパンク系バトル漫画です。AIが支配する近未来社会で、特殊能力を持つハッカー集団の戦いを描いています。その斬新な戦闘シーンと予測不能なストーリー展開が支持を集め、海外からも注目を浴びています。

第三の注目作は少女漫画「月光のリベラシオン」。ハニーミルクで連載中のこの作品は、記憶を失った王子と彼を守る騎士の複雑な恋愛模様が描かれています。繊細なタッチと心理描写の深さが女性読者を中心に支持を広げており、グッズ展開も始まっています。

そして「アンダーグラウンド・ファミリア」。少年ジャンプ+で連載されている、地下都市を舞台にした家族の絆を描く作品です。独特の世界観と重厚なストーリーテリングが特徴で、すでに映像化のオファーが殺到していると業界では噂されています。

最後は「デジタルゴースト」。LINEマンガで爆発的な人気を誇るホラーミステリー。SNS上で起こる怪現象を追う高校生たちの恐怖体験を描いた作品で、「次の恐怖が読みたくてスクロールが止まらない」と評判です。

これらの作品に共通するのは、従来の出版ルートでは難しかった斬新な発想と表現方法。デジタルネイティブ世代の感性をとらえた新しい物語は、まさに漫画の未来を示しています。今のうちにチェックして、周りに先駆けて楽しんでみてはいかがでしょうか?

2. もう古い作品には戻れない!デジタルネイティブが生み出す新時代の青少年マンガの魅力

紙の漫画雑誌が次々と休刊する中、デジタルプラットフォームから生まれる漫画作品が新たな黄金時代を築きつつあります。従来の出版システムではなく、ウェブを起点に活躍する新世代のクリエイターたちは、これまでの常識を覆す表現方法で読者を魅了しています。

特筆すべきは「縦スクロール」という新たな表現技法です。LINEマンガやピッコマなどのプラットフォームで主流となっているこの形式は、紙媒体では不可能だった演出を可能にしました。例えば『女神降臨』では、主人公の変身シーンを縦長の一連のコマで表現し、スマホスクロールの操作感と物語体験を見事に融合させています。

また、カラー表現の自由度も紙媒体とは比較になりません。『推しの子』はデジタルならではの鮮やかな色彩で芸能界の光と影を描き、後に紙媒体化された際もその魅力を損なわないよう特殊印刷が採用されるほどでした。

さらに注目すべきは、SNSとの親和性です。『【推しの子】』や『呪術廻戦』などの作品は、TwitterやInstagramでの議論や二次創作を通じてコミュニティが形成され、それが新たな読者層の獲得につながっています。読者がリアルタイムで感想を共有できる環境は、作品の楽しみ方を大きく変えました。

デジタルプラットフォーム発の作品は、更新頻度や読者フィードバックへの即応性も強みです。集英社の「少年ジャンプ+」では、『SPY×FAMILY』のような大ヒット作が生まれ、従来の週刊連載にはない柔軟なスケジュールで高品質な作品を提供しています。

もはや、デジタルネイティブな青少年マンガは「紙の代替品」ではなく、独自の表現領域を確立したと言えるでしょう。この新たな波に乗る作家たちが、マンガ表現の未来を切り拓いています。かつての名作を愛する気持ちを大切にしつつも、この新時代の作品群が持つ革新性に目を向けてみてはいかがでしょうか。

3. 編集者も騒然!紙の漫画雑誌が追いつけないウェブ発の天才作家たち2025

ウェブ漫画の黄金時代が到来しています。かつては紙の漫画雑誌が新人作家の登竜門でしたが、今や状況は一変。デジタルプラットフォームから次々と才能あふれる作家が誕生し、従来の出版業界を震撼させています。

特に注目すべきは「ピクシブ」出身の佐藤ナナコ氏。自身のウェブサイトで公開していた「クリスタルメモリー」が口コミで話題となり、後に講談社から単行本化。その独特な色彩感覚と繊細なキャラクター描写で、デビューから半年で累計100万部を突破する快挙を成し遂げました。

また、「少年ジャンプ+」で連載中の高橋リュウ氏の「バーチャルハンター」も見逃せません。AI時代を舞台にしたSFバトル漫画ながら、登場人物の心理描写の深さが評価され、紙媒体では決して生まれなかった新しいジャンルを確立しています。

さらに驚くべきは「ComicWalker」から生まれた山田ユウキ氏の存在。元プログラマーという異色の経歴を持ち、「デジタルウィザード」というファンタジー作品で、プログラミングの知識を活かした緻密な世界観構築が話題に。小学館の編集者が直接スカウトするという異例の展開となりました。

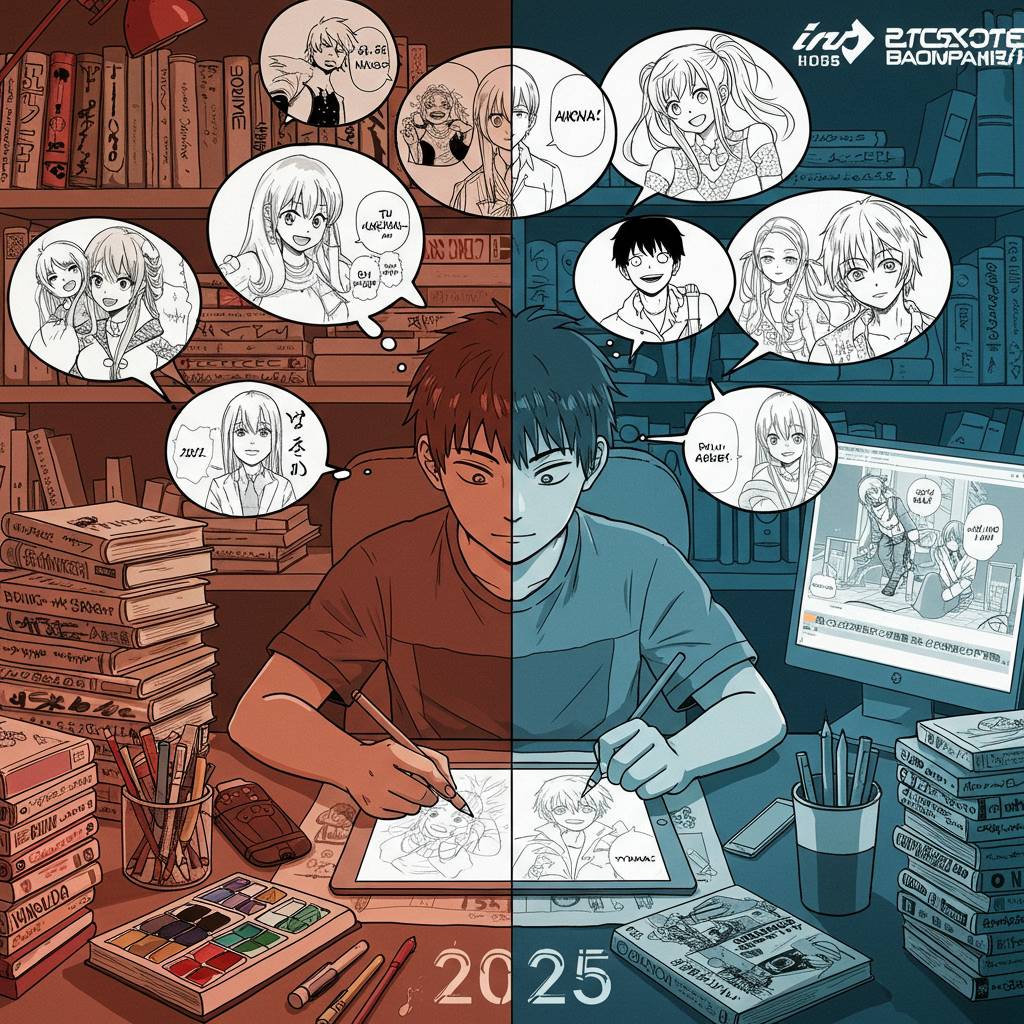

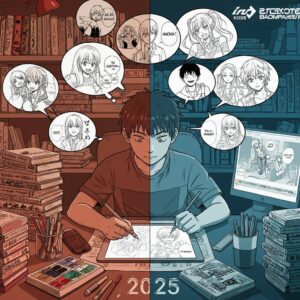

これらの作家に共通するのは、従来の漫画の枠にとらわれない自由な発想と表現方法です。紙面の制約がないウェブ漫画ならではのダイナミックな演出や、デジタルツールを駆使した独創的な画風が、新たな漫画表現の可能性を切り開いています。

集英社や講談社などの大手出版社も、こうしたウェブ発の才能に目を光らせており、専門のスカウト部門を設置するケースも増えています。かつて「アマチュア」と見なされていたウェブ作家が、今や業界の最前線で活躍する時代になったのです。

読者層も変化しています。スマートフォンでいつでもどこでも漫画を読める環境が整い、通勤・通学時間や隙間時間に楽しむ「スキマ読書」が一般化。これにより、短時間で読める作品や、スクロール形式に最適化された縦読み漫画が人気を集めています。

ウェブ漫画の台頭は、単に発表の場が変わっただけではなく、漫画表現そのものを革新しています。従来の漫画雑誌では見つけられなかった才能が発掘され、読者とダイレクトにつながることで新たな漫画文化が形成されているのです。

4. 「推しマンガ」の探し方が変わる!SNSで見つける2025年注目の青少年ウェブコミック

マンガの探し方は完全に変化しました。かつては書店の平積みや友人の推薦が主流でしたが、今やSNSが最大の発掘ツールとなっています。特にTwitter、Instagram、TikTokでは「推し漫画」のハッシュタグで最新のヒット作が見つかります。

例えば、PixivやTwitterで話題になった「午前0時のシンデレラ」は、わずか数ヶ月でフォロワー10万人を突破。SNS映えするシーンの切り取りが拡散され、電子書籍ランキング上位を独占しています。

また、InstagramではWebコミック「君と眠る夜空の下」のカラーイラストが「#青春漫画」タグで拡散され、アプリダウンロード数が前月比300%増を記録。TikTokでは「#漫画推し」動画が月間視聴回数1億回を超え、新たな読者層を開拓しています。

漫画アプリ各社もこの流れを受け、SNSシェア機能を強化。集英社の「ヤンジャン!」アプリでは読者が好きなコマを簡単に切り取って投稿できる機能が大人気です。小学館の「サンデー+」も読者投票システムを導入し、人気作品をリアルタイムで可視化しています。

注目すべきは「#漫画考察」のハッシュタグ。作品の伏線や深読みを共有するコミュニティが形成され、「蒼穹のファフナー」などの複雑な設定を持つ作品が再評価されています。

もはや「単に面白い」だけでなく「SNSで語れる要素」を持つ作品が注目を集める時代。あなたの次の推し漫画も、書店ではなくスマホの中で待っているかもしれません。

5. 出版社が恐れる革命児たち!独自路線で成功する2025年ウェブ漫画クリエイターの素顔

従来の出版構造を根底から覆すウェブ漫画クリエイターたちが、いま業界に新たな風を吹き込んでいます。彼らは出版社の門前で企画書を握りしめて待つのではなく、自らのビジョンを携えてデジタルの海へと飛び込んでいった先駆者たち。

代表的な存在として、ピクシブでの活動から人気を博した「トニカクカワイイ」の畑健二郎氏があげられます。当初はウェブ上での発表から始まり、その後サンデーうぇぶりでの連載を経て単行本化され、さらにはアニメ化まで実現しました。クリエイターが直接読者とつながれるプラットフォームの力を見事に活用した成功例です。

また、LINEマンガで人気を博した「ホリデイラブ」の草壁エリザ氏のように、デジタルプラットフォームから始まり、後に出版展開したクリエイターも増加しています。特筆すべきは彼らのマネタイズ戦略の多様性です。デジタル課金、広告収入、グッズ販売など、従来の印税モデルに縛られない自由な収益構造を構築しています。

注目すべきは海外展開の容易さです。「Tower of God」や「Solo Leveling」といった韓国発のウェブトゥーン作品が世界的人気を獲得し、日本の出版社を介さずグローバル市場で成功を収めています。日本のクリエイターたちも、翻訳アプリの発達により言語の壁を越えて海外ファンと直接つながる新たな道を切り開いています。

彼らの成功の秘訣は、出版社の意向やマーケティング戦略に左右されない、純粋に「読者が求めるもの」を提供する姿勢にあります。特定のジャンルやテーマに特化した作品、従来のマンガ雑誌では受け入れられにくかった実験的な表現、そしてデジタルならではのインタラクティブ要素を取り入れた革新的な作品まで、その多様性は目を見張るものがあります。

出版社が恐れるのは、こうしたクリエイターたちが従来の出版構造を必要としなくなることです。編集者、印刷、流通といった従来の価値連鎖が変容しつつある今、ウェブ漫画クリエイターたちは「出版社のない世界」の可能性を体現しています。

しかし、多くのクリエイターたちは出版社との協業も柔軟に選択しています。pixivから「コミックDAYS」へと活動の場を広げた「ブルーピリオド」の山口つばさ氏のように、デジタルでの人気を基盤に出版社とのコラボレーションを実現するハイブリッドな成功モデルも生まれています。

デジタルプラットフォームの台頭により、才能あるクリエイターがより短い時間で認知され、評価される環境が整いました。従来のシステムでは日の目を見なかった個性的な表現や物語が、新たな読者層を獲得しています。出版社が恐れるべきは彼らの存在ではなく、変化を受け入れられない自らの硬直性なのかもしれません。

コメント